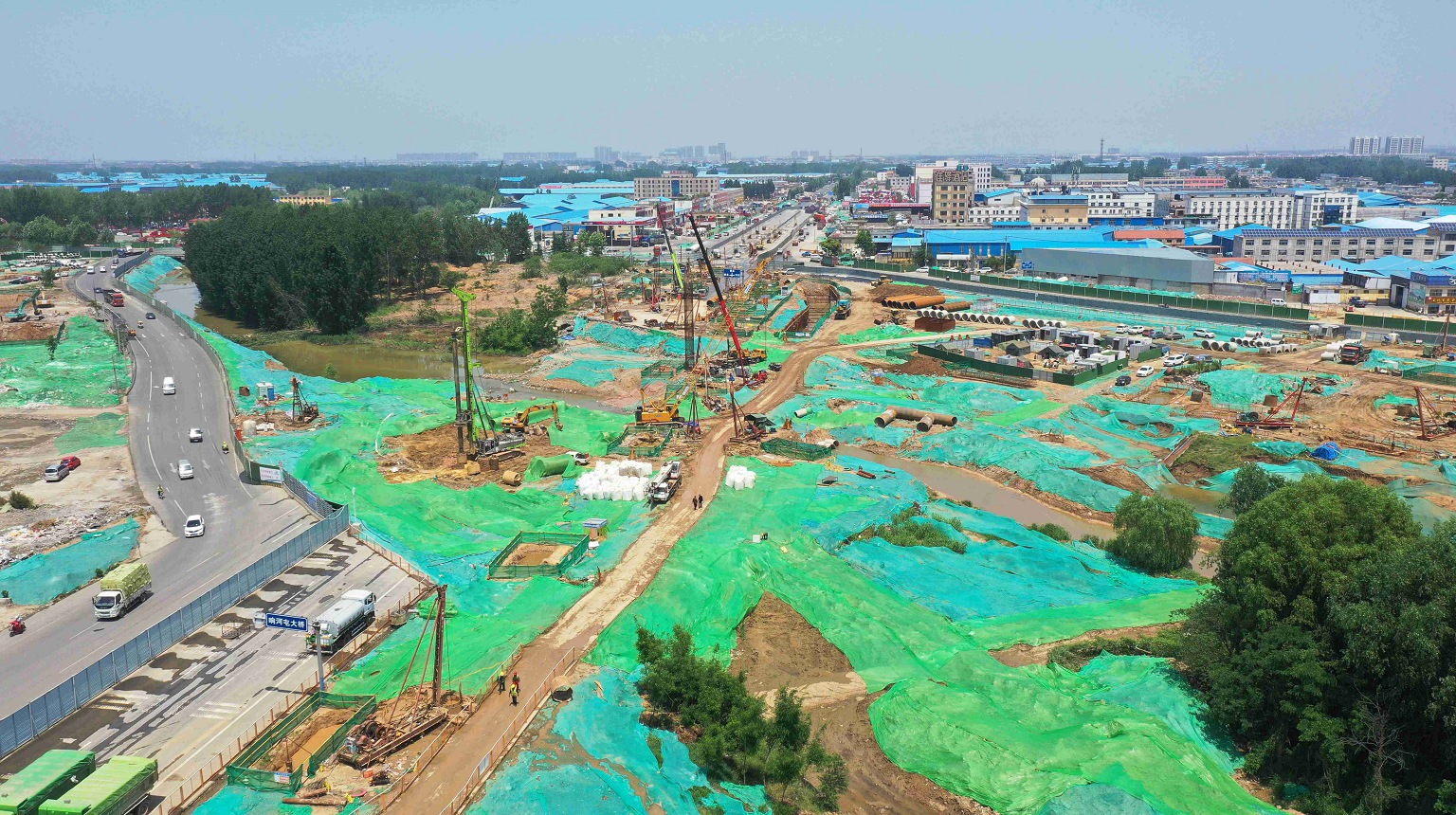

盛夏時節,西中環大山路立交工程現場處處躍動著建設者的活力和激情,一派忙碌景象:勘探隊在緊張有序勘探地下情況,2臺旋挖鉆、30余臺沖擊鉆正在打樁基;8臺裝載機穿梭其間;26臺挖掘機正開挖溝槽……300余名建設者在各自崗位干勁正酣。

西中環大山路立交及大山路拓寬改造工程由臨沂市政集團三公司承建。自2月底開工建設以來,西中環大山路立交及大山路拓寬改造工程項目全面吹響建設“沖鋒號”,盯緊目標任務,開足馬力搶抓工期,全力推動項目早日完工。

工程分為西中環大山路立交建設和大山路拓寬改造兩部分。主要建設內容有:橋梁工程、道路工程、結構工程、排水工程、照明工程、綠化工程等。其中,西中環大山路全互通立交采用“雙苜蓿葉+雙半定向匝道”的蝶形立交型式,系我市首座蝶形全互通立交橋。

橋梁樁基是橋梁的最下部結構,其承受橋梁的全部荷載,并把力量傳給地基,樁基工程的質量直接決定了橋梁的耐久性、安全性及使用壽命。大山路立交工程地質條件復雜,溶洞、裂隙等地質災害多,很容易出現塌孔、漏漿等問題。“目前已經完成的130多根樁基全部都遇到了溶洞,部分溶洞有10—11層,甚至洞中有洞,洞洞相通。還經常遇到塌孔導致沖擊鉆鉆頭被埋的情況。”技術負責人王健旭介紹,遇到溶洞、裂隙這樣的“小怪獸”,還得想盡辦法“消滅”,就如同衣服有洞需要補上一樣,出現溶洞、裂隙也需要補上。

怎么補?為克服復雜的地質條件使樁基基礎順利成孔,項目部采用隔離施工新方法,先用片石、砂漿、黏土等材料填充溶洞、裂隙。為防止巖層上面土層坍塌,將每根樁孔都預埋一個甚至幾個12米長的鋼護筒,使樁基礎與周圍土層、巖層隔離開來,護筒內放入鋼筋籠,再注入混凝土,從而完成橋梁樁基礎施工。護筒直徑根據樁基直徑受力不同,可分為1.7米、2米、14米不等。

“因為地下裂隙多,經常發生漏漿,在一處注漿,會從幾米外的地方漏出來。最難打的一根樁基干了整整一個月,光護筒就比普通樁基多用2個。有的樁基因為溶洞和裂隙,樁長不得不加長,大大增加了施工的難度和成本。”工程項目負責人龐廣明說,為把好每一根樁基質量關,項目部積極落實樁基專項施工方案,不斷優化施工工藝,認真落實安全和質量技術交底,嚴把質量關、安全關。樁基成孔時,會有專人測量位置與垂直度;成孔后,會對樁基的每項參數(包括孔深、孔徑、沉渣厚度、泥漿指標等)進行測量。

安全生產關系千家萬戶,今年6月是全國第十九個“安全生產月”。6月22日下午,項目部以“消除事故隱患、筑牢安全防線”為主題,開展應急演練,包括火災事故演練、防汛防洪演練和觸電事故演練。“針對建筑工地安全生產,項目部設置專門安全員,劃片區管理,每人負責一片,責任到人。”臨沂市政集團三公司經理李峰告訴記者,所有道路均設置圍擋、警示牌,圍擋上安裝燈條、導向燈、散光警示條,項目部還利用無人機對施工現場覆蓋、清掃進行航拍,如有不到位的地方,發現一處,查處一處,整改一處。

當前我市進入汛期,天氣多變,大雨、暴雨天氣多發頻發,項目正處在涑河中游、引祊入涑閘的下游,防汛任務艱巨。針對此種情況,項目部制定了《臨沂市西中環大山路立交及大山路拓寬改造工程防汛專項方案》,建立防汛防風管理網絡機構,設立“防汛防風”辦公室,在防汛期間堅持24小時專人值班,落實搶險隊伍,備足搶險物資,加強重要設備物資的保管,確保在汛期工程建設及人民生命財產的安全,把災害損失減少到最低程度。

揚塵治理是大氣污染防治的一項重要工作,也是改善空氣環境質量的重要民生工程。按照市市政工程建設處要求,項目部嚴格落實工地管理“八個百分百”標準。“項目部安排近百人的隊伍,專門負責工地揚塵治理、渣土覆蓋、道路清掃等工作。”安全負責人王建業介紹,每天同時出動8臺帶霧炮水車、2臺滑移式清掃車、1臺汽車式道路清掃車、6臺小霧炮車,在工地各處24小時不間斷灑水、降塵;在施工現場四周圍擋設置綠色草皮并安裝噴淋設備;在施工區域各出入口設置車輛清洗設備,禁止車輛帶泥上路,從源頭上防止揚塵、渣土撒落,還市民一片潔凈藍天。

“這片區域百分之八十的車都是跑物流的車,以前交通擁堵嚴重,過一個路口需要等好幾個紅綠燈,現在就盼著大山路立交早日完工,交通能更順暢。”物流園區奇順物流總經理孫旭說。大山路與西中環路地處西部物流園區交通要道,是附近工業園區車輛通行的唯一道路,人口密度、車流量大,各條道路繞行規劃難點重重。“為提高附近居民和物流通行效率,項目部和交通部門研究了專項交通組織方案,目前已經形成了環島式導流便道。同時,施工車輛與社會車輛分離,最大限度減少工程對周邊居民及道路交通的干擾。”工程安全負責人王建業告訴記者。

臨沂市政集團有關負責人說,西中環是臨沂市中心城區“三環十五射”快速路網中環線的關鍵一環,項目建成后將有效減小西部交通物流城區貨運交通壓力,進一步提升城市品質,極大改善西中環、大山路的道路結構,進一步完善我市城市路網。

(撰稿/攝影:三公司)

魯公網安備37130202372746

魯公網安備37130202372746